どんな譜面立てですか?

電子ピアノをお使いの方にお尋ねします。

「譜面立て」はどんなタイプが付いていますか?

メーカーやモデルによって形や大きさに違いはありますが、共通しているのは安定性に欠けて心もとない点ではないでしょうか。

構造上、大きくてしっかりした譜面立てを付けにくいので仕方ないのですが…。

そこで今回は、特別な道具を買わなくても、身近なものでできる簡単な対策をご紹介します。

当教室の電子ピアノの譜面立て

当教室では、ヤマハ・クラビノーバをセカンドピアノとして使用しています。

この譜面立ては、後ろ側に倒してたたむことができるタイプです。

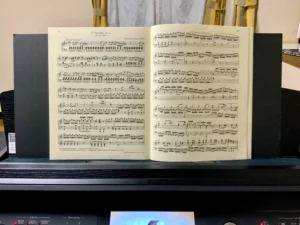

縦型の楽譜を置くと4割ほどはみ出します。置くだけなら問題ありませんが、書き込みをするときは手で支えないと不安定です。

一方で、横型の楽譜なら安定して置くことができます。

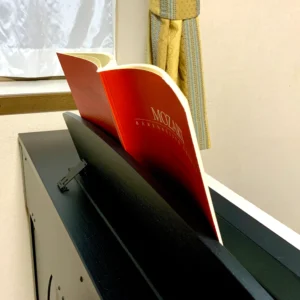

コピー譜は曲がる

コピー譜は、写真のように後ろに曲がったり、前に倒れてしまいます。

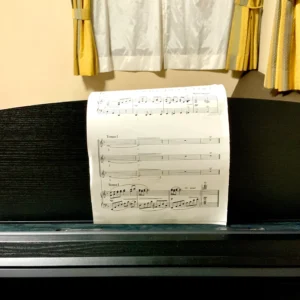

対策方法はとても簡単

当教室で実践しているのは紙製の補助板です。

A4の硬い厚紙を3枚、製本テープでつなげただけのシンプルなもの。折り畳めるようにしてあるので持ち運びも可能です。

これだけで安定感がぐっと増します。

コピー譜の場合は、滑ったりエアコンの風で落ちたりすることもあるので、クリップで留めるとさらに安心です。

アップライトピアノの譜面立て

アップライトピアノの場合、ほとんどのモデルでは譜面立てが鍵盤の蓋についています。背の低い子どもにもちょうど良い高さです。

市販の製本楽譜を使う場合には特に対策は不要です。

※一部のモデルでは、上前板(正面の板)に譜面板がついています。

ただし、乱暴に扱ったり重い楽譜を置いたりすると、蝶番(ちょうつがい)が壊れる恐れがあります。特に「ベートーヴェンのソナタ集」など厚みのある楽譜を置くときは注意が必要です。

コピー譜を使う時は要注意

コピー譜は背面の支えがないため、たわんで落ちてしまいます。写真のように置いても、手を離した途端に落ちてしまうことも。

そんな時は、電子ピアノと同じように厚紙の板を使い、クリップで固定すると安定します。

写真のアップライトピアノは、伴奏している合唱団の練習場所のものです。このピアノは蝶番が壊れており、譜面立て自体が前に傾いています。譜めくりの際に、板ごと滑り落ちないよう注意が必要です。

まとめ

電子ピアノの譜面立ては、構造上どうしても高さや安定感が不足しがちです。

快適に練習するためには、楽譜がしっかり置けるような工夫をおすすめします。

アップライトピアノでは、市販の製本された楽譜なら問題ありませんが、コピー譜を使うときは必ず対策を。

電子ピアノの購入を検討されている方も、練習環境を整える参考にしていただければ嬉しいです。

余談:電子ピアノの選びかたは、こちらの記事を参考にしてください。

▶電子ピアノ購入前に必見!失敗しないための選び方ポイントと注意点