前回の音楽鑑賞は、4月・5月とラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」を聴きました。

その話はこちら

🔗月1恒例の音楽鑑賞:2025年4月・5月のテーマは「遠い昔の舞踏会」

6月と7月の観賞は、ラヴェル繋がりで【展覧会の絵】から3曲を取り上げました。

え?「【展覧会の絵】はムソルグスキーの作品じゃないか」って?そうです、作曲したのはムソルグスキーです。

時々、テレビの美術系番組では“プロムナード”が、某バラエティ番組では“キーウの大門”が流れています。どちらも良く知られた曲ですが、テレビで流れているのは、実はラヴェルによる編曲版。元はピアノ組曲です。

6月はムソルグスキーのピアノ版(原曲)、7月にラヴェルの編曲版を聴きました。全曲聴くと35分近くかかるので、3曲を厳選。

音で描かれた10枚の絵──【展覧会の絵】とは?

ムソルグスキーが、友人の画家ハルトマンの遺作展に行った際に、10枚の作品から着想を得た作品。1874年にピアノの組曲として作曲されました。

作曲されてから50年ほど後の1922年に、ラヴェルがオーケストラ用に編曲(指揮者セルゲイ・クーセヴィツキーの依頼による)しました。

絵のタイトルを思わせる10曲と、何度か登場する「プロムナード(散歩、遊歩道の意味)」で構成される組曲。展覧会会場に着いて、絵を見るために歩いている様子をプロムナードとしていると思われます。

【展覧会の絵】の構成は以下に。音楽鑑賞では赤マーカーの曲を取り上げました。

プロムナードⅠ(変ロ長調)

1:小人(地底の小人が、ガニ股で歩く)

プロムナードⅡ(変イ長調)

2:古城(古い城で吟遊詩人がうたう)

プロムナードⅢ(ロ長調)

3:チュイルリーの庭(チュイルリー宮殿の庭で遊ぶこどもたち)

4:ビドロ(農村で牛車がゆっくりと進む)

プロムナードⅣ(ニ短調で流れる)

5:卵の殻を付けた雛鳥のおどり(生まれて間もない雛鳥のようす)

6:サムエル・ゴールデンベルクとシュムイレ(金持ちゴールデンベルクと貧乏人シュミュイレ)

プロムナードⅤ(変ロ長調 ※ラヴェルの管弦楽版などでは省略)

7:リモージュ市場(市場に来た女性たちのおしゃべり)

8:カタコンブ(ローマ時代の地下墓地)

9:バーバ・ヤガの小屋(老婆の妖怪・魔女)

10:キーウの大門(現・ウクライナのキーウに建設予定だった凱旋門)

最終曲「キーウの大門」は、ウクライナに建設予定だった(最終的に門は建たなかった)大きな凱旋門をテーマにしています。

堂々としたメロディは非常に印象的で、テレビ番組『ナニコレ珍百景』などで使われています。特にラスト1分ほどの華やかな部分が流れるため、「聴いたことある!」と感じる方も多いかもしれません。

生徒さんでも、番組を見ている人はフフッと噴き出したり、「ああ、これ!」となっていました。意外と身近なところで使われています。長らく「何の曲だろう?」と気になっていた生徒さんもいたもよう。

目次に戻る

ピアノ版とオーケストラ版、それぞれの魅力

原曲はピアノ独奏。友人の絵を見た印象を見事に音で表しています。ものすごい熱量で、絵を見た時の興奮が現れています。でも、ムソルグスキー生前に出版はされなかったそうです。

没後、リムスキー=コルサコフが遺稿を整理して出版されました。ただし、リムスキー=コルサコフの改訂が目立っていて、現在では「原曲」と「リムスキー=コルサコフ版」を分けています。

ラヴェルが編曲したオーケストラ版(1922年)は、各楽器の色彩や効果が豊かで、華やかさが際立ちます。ラヴェルは楽器の選び方が秀逸です。楽器の多彩な音色により、絵の風景が原曲よりもずっと浮かんできます。

そのため、今回の音楽鑑賞ではピアノ版を“単色”、オーケストラ版を“多色”と表現しました。

鑑賞された生徒の皆さん、聴き比べてみてどうでしたか?同じ曲でも全然印象が違うのが分かったと思います。

目次に戻る

作曲者ムソルグスキーについて

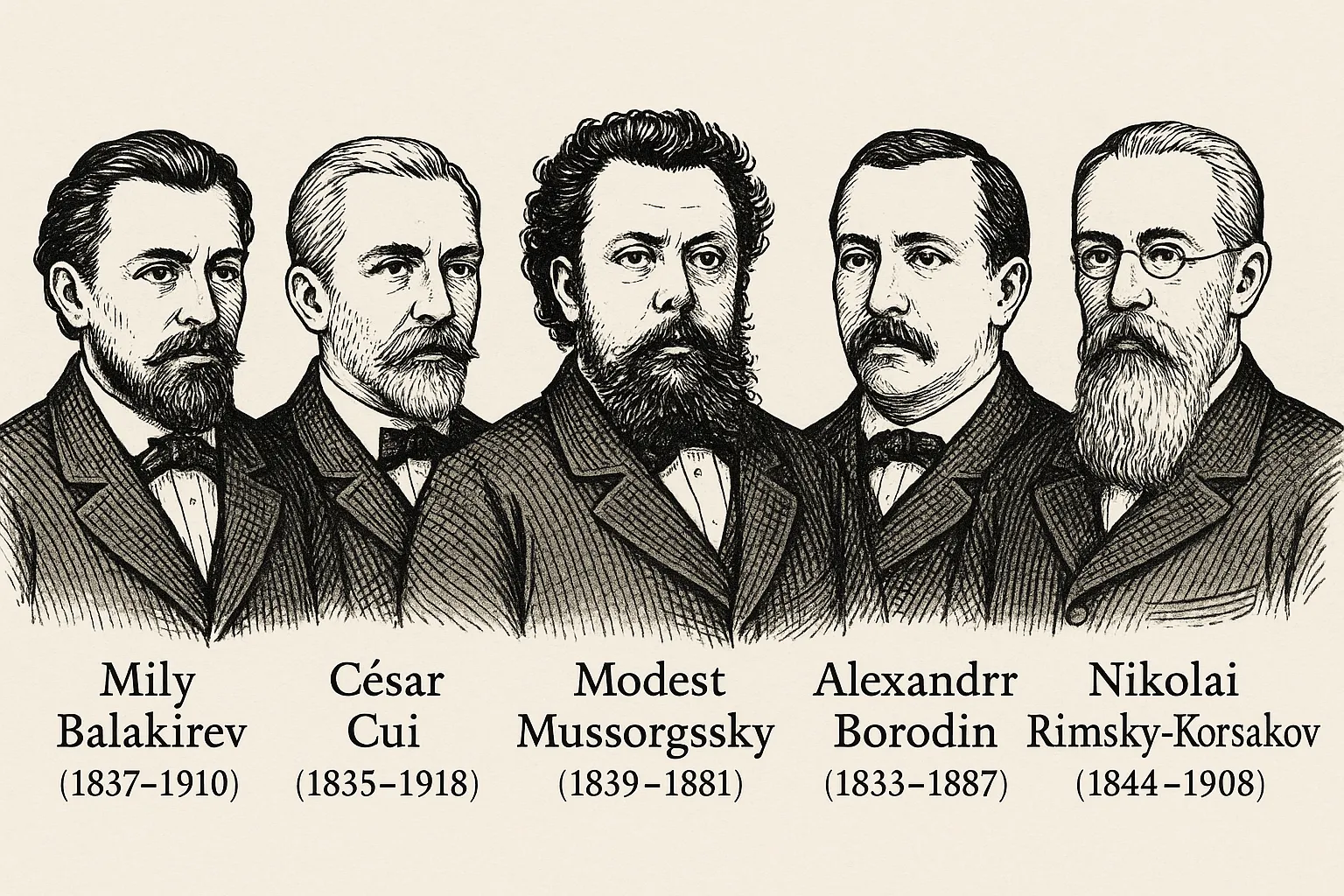

- ロシア出身の作曲家(1839–1881)。ロシア五人組のひとりとして知られる。

- 民謡や歴史に根ざした題材を多く手がけるが、音楽学校は卒業していない。

- 《展覧会の絵》《はげ山の一夜》《ボリス・ゴドノフ》などが代表作。

目次に戻る

まとめ

今回は6月と7月の2ヶ月にわたり、ムソルグスキーの【展覧会の絵】を”単色から多色へ”というテーマで鑑賞しました。ピアノ独奏による原曲(単色)と、ラヴェルがオーケストラ用に編曲した版(多色)を聴き比べることで、同じ作品でありながら全く異なる印象を受けることを体験していただけたのではないでしょうか。

ムソルグスキーが友人の絵からインスピレーションを得て作り上げたこの作品は、もともとピアノの音色のみで情景が鮮やかに描かれています。それがラヴェルによって、多彩な楽器の音色が加えられることで、より一層華やかで奥行きのある「絵」として表現されました。

特に、テレビ番組でもおなじみの「プロムナード」や「キーウの大門」は、皆さんも聴き覚えがあったかもしれませんね。身近なところで使われている音楽が、実は歴史あるクラシック音楽だったという発見も、今回の鑑賞の楽しみの一つだったのではないでしょうか。

音の持つ表現力、そして編曲によって生まれる新たな魅力に触れる貴重な機会となりました。次回の音楽鑑賞もお楽しみに!

目次に戻る